Люди и тексты

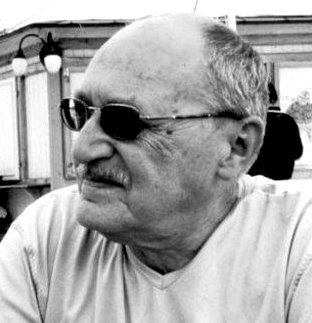

ЯКОВ ЦИГЕЛЬМАН С БУЛЬВАРА БЕН-МАЙМОН

В cпорах и обсуждениях «русскоязычной израильской литературы» рано или поздно всплывало имя Я. Цигельмана. В этой литературе он шел своим, ни на кого не похожим путем. В публикуемом ниже интервью писатель рассказывает о своих книгах и жизни в СССР и Израиле.

В cпорах и обсуждениях «русскоязычной израильской литературы» рано или поздно всплывало имя Я. Цигельмана. В этой литературе он шел своим, ни на кого не похожим путем. В публикуемом ниже интервью писатель рассказывает о своих книгах и жизни в СССР и Израиле.

Яков Цигельман родился в 1935 году. Детство прошло в блокадном Ленинграде, затем – в эвакуации на Урале. В Перми (тогда г. Молотов) начал учиться в школе. Семья вернулась в Ленинград в конце 1944 года. Закончил школу, затем филологический факультет университета. Преподавал в школе, водил экскурсии по городу и в городских музеях; случалось, что подрабатывал грузчиком.

В 1970-1971 годах жил в Биробиджане, работал в газете «Биробиджанская звезда». Вернувшись в Ленинград, попытался переслать на Запад биробиджанские дневники, в которых содержался правдивый рассказ о состоянии дел в так называемой еврейской советской автономии. Дневники попали в руки КГБ, что повлекло за собой повышенное внимание этой организации к автору и почти молниеносное получение им разрешения на выезд в Израиль.

С 1974 года живет в Израиле. В 1977 году роман «Похороны Моше Дорфера», написанный на основе биробиджанских дневников, был опубликован в № 17 журнала «Сион». В СССР повесть имела большой успех среди активистов алии.

С 1978 по 2000 год работал на радио «Коль Исраэль» редактором и ведущим программ (псевдоним – Яков Ашкенази). Был членом редколлегии журнала «22», работал в редколлегии издательства «Библиотека «Алия», участвовал в семинаре Еврейского университета под руководством проф. Ш. Этингера (семинар занимался исследованием истории евреев СССР). Публиковал статьи в различных русскоязычных изданиях.

В 1980 году в №14 журнала «22» был напечатан роман «Убийство на бульваре Бен-Маймон» (журнальный вариант). Этот ставший хорошо известным в русскоязычной среде роман о жизни в Израиле репатриантов семидесятых годов вышел в издательстве «Москва-Иерусалим» в 1981 году вместе с повестью «Похороны Моше Дорфера». В то же время в Ленинграде подпольный еврейский театр Леонида Кельберта поставил по роману «Убийство на бульваре Бен-Маймон» спектакль, который назывался «Письма из розовой папки».

В 1986 году вышел журнальный вариант романа-палимпсеста «Приключения Желтого Петуха» – возможно, первого постмодернистского романа на русском языке (отдельным изданием книга вышла в 2000 году).

В 1996 году вышел в свет в издательстве «Иврус» роман «Шебсл-музыкант», по мнению известного исследователя русско-еврейской литературы Шимона Маркиша, полностью соответствовавший критериям русско-еврейской литературы, каковая, по мнению того же автора, перестала существовать после смерти Бабеля.

Майя Каганская писала об этом романе: «Небывалый сплав талмудического хитроумия с неиссякаемым интеллектуальным воображением; еврейская литература в самом универсальном смысле этого ограничительного словосочетания, отдаленно сравнимая разве что с полотнами Шагала».

Михаил Вайскопф писал в № 4-5 журнала «Солнечное сплетение» (1999): «Автор открыл новый жанр. Точнее, перенес его прямо из иудаистической традиции. Я имею в виду так называемый мидраш, который представляет собой развернутые и дополненные подробностями переложения библейских историй. (...) Текст Цигельмана потешается не только над своими героями, но и над самими комментаторами, в число которых втягиваются и читатели, и над самим собой. Он соткан из хитроумных компромиссов, (... ) не текст, а пуримский карнавал, где из-под талесов сквозят гренадерские мундиры, а пять набожных евреев спорят о том, как приседала некая Дашенька».

Якова Цигельмана можно назвать писателем-затворником. Он никогда не давал интервью, хотя к нему неоднократно обращались из разных изданий. А вот сегодня на дворе день рождения писателя – 75 лет. И он согласился ответить на наши вопросы.

[Я. Топоровский]

– Яков, ваше решение репатриироваться в Израиль было вынужденным или выстраданным?

– Я всегда хотел уехать из Советского Союза, а до начала семидесятых годов об этом и мечтать было бесполезно, я чувствовал себя навсегда запертым в той стране. В Израиль я репатриировался, потому что я еврей. Я рос в еврейской семье, у нас говорили по-русски и на идише, знали и понимали, что такое «идишкайт», праздновали еврейские праздники, и у меня была религиозная бабушка. А потому я знаю с детства о еврействе и о себе. Мои отношения с окружающим миром очень часто строились на антитезе «я – они», «еврей – нееврей». Не считаю, что в таких взаимоотношениях с миром виноват именно я. Думаю, причина в том, что почти на каждом шагу я видел: на меня смотрят не так, как на других детей. Я был жиденок. Так и говорили. В очереди, например: «Ты вон за тем жиденком!» И то, что я жиденок, я знал, можно сказать, всю свою жизнь там. То же самое было в школе, хотя в нашем классе было довольно много евреев. Тем не менее, знал, что это – евреи, а это – неевреи. С этим ничего нельзя было поделать, это были 1947-1953 годы – время «борьбы с космополитизмом», апогей сталинского государственного антисемитизма.

Помню, как в музее, по-видимому, это был Русский музей, нам объясняли разные картины (это была школьная экскурсия), я, глядя на одну из них, сказал: «Наши богатыри», а мой одноклассник меня поправил: «Не ваши, а наши!». И я не сразу, но стал понимать: это их история, это их литература, это их культура, это их страна. Я здесь чужой. С этим чувством я и жил там, а когда появилась возможность, уехал оттуда.

– Но прежде чем вы уехали, вы побывали в Биробиджане. Что вас туда привело?

– Мне захотелось узнать, что такое Еврейская область, что в ней еврейского. И я поехал туда просто посмотреть. Просто понаблюдать. Я поехал посмотреть Биробиджан. Я не собирался там жить. Мне было любопытно. А жить там... В те времена, в начале семидесятых годов, началась алия, а я всегда хотел уехать из Советского Союза. И не только потому, что это была антисемитская страна, что там был государственный антисемитизм, то есть государство благожелательно относилось к дискриминации евреев и само при помощи устных указаний и секретных циркуляров ограничивало евреев в правах. Кто-то из моих здешних родственников сказал: «Они тебя преследовали». Кто меня преследовал? КГБ? Можно сказать, нет. Меня никто конкретно не преследовал. Меня преследовало тоталитарное государство, советская власть. Преследовала самим фактом своего существования. Там было не душно – там было невозможно... Вы бывший подводник, представьте себе отсек подлодки, из которого выкачан воздух. Я не ненавидел их... Они были мне отвратительны. Жить там было для меня оскорбительно.

Уже здесь, в Израиле, мне первое время снилось, что я вернулся обратно, в СССР, и не могу оттуда выехать – потерял все документы. Я просыпался в слезах.

И вторая история. Жена уговаривала меня съездить в Россию, поехать сначала, скажем, в Литву, откуда она родом, потом в Ленинград, а затем через Финляндию вернуться. И я себе представил, что я выхожу на Московском вокзале, выхожу на площадь, и… мне стало плохо, меня затрясло в ознобе. Ленинград – мой любимый город. У меня, если и бывает приступ ностальгии, то ее можно назвать «архитектурной», – я очень люблю этот город. Мне нравятся пейзажи, окружающие его. Дюны, сосны, Финский залив… Мне сам город нравится – я люблю его... Но жизнь там невозможна. Для меня, по крайней мере.

– Вы уехали в Биробиджан, посмотрели, как там «бурлит» еврейская жизнь, и, по всей видимости, вернувшись, стали делать наброски будущей книги – первой правдивой книги о еврейской автономии в СССР, какая была написана за все годы существования Еврейской автономной области. Или вы начали вести дневник еще там, в Биробиджане?

– Конечно, я там вел дневник. И его я тайным образом вывез из Биробиджана. Я предполагал, что за мной следит тамошняя, биробиджанская гэбуха, в чем и убедился. За день до отъезда из Биробиджана я решил, что удобнее заранее перенести вещи на вокзал. И рано утром отнес чемодан и запер в камере хранения. На шифр. А на следующий – день отъезда – пришел забрать, и оказалось, что чемодана там нет. Я стоял в растерянности. Подошел милиционер: «В чем дело?» Я говорю: «Чемодан украли». А он: «Да не украли. Вы не закрыли как следует ящик, дверца открылась, поэтому мы отнесли чемодан в дежурку. И вот, пожалуйста, можете забрать». Они просто его вытащили и обыскали.

А с переправкой дневника на Запад была история. Я его перебелил. И пытался передать куда-нибудь сюда. И гэбуха, скажем так, перехватила его у моего «носильщика», того, кто собирался вывезти. Это был журналист «Дойче велле», «Немецкой волны». Меня познакомили с ним, я ему передал дневник. Через несколько месяцев меня вызвали в Большой дом, в гэбуху, – это смешная история. Когда следователь предъявил мне тот самый дневник и спросил: «Это ваше?», - я ответил: «Да. Это я потерял в трамвае, и отдайте мне немедленно. Кроме того, я тогда же потерял зонтик с очень красивой деревянной ручкой». А он тут же: «Зонтика не было! Про зонтик даже не говорите!». Это было жутко смешно. Смешно-смешно, но я мог поехать в другую сторону... Но они меня, в общем-то, как бы выпихнули.

Они меня пригласили «на разговор» как раз в тот день, когда я собирался подавать документы в ОВИР. Я сначала подал документы, потом пришел к ним, был допрос, они меня отпустили, а через месяц я уже получил разрешение на выезд. Для того времени это было потрясающе.

Покинуть страну мне надо было шестого ноября. Я пришел в кассы «Аэрофлота». А там говорят: «Нет билетов на шестое. Есть только на тринадцатое». Я подумал: «Ну нет и нет. Пусть тринадцатое». И собрался ехать в Москву, в голландское посольство, которое представляло в те годы интересы Израиля. На Московском вокзале меня остановили. Завели в дежурку, обыскали и спросили: «Где?». Я ответил: «У меня ничего нет». И сказал гэбэшнику (это был тот, что меня допрашивал в первый раз): «Слушайте, нет билетов на шестое. Я вынужден буду уехать тринадцатого». «Нет, – ответил гэбэшник, – вы поедете шестого». Я опять: «Нет билетов». «Есть! – сказал он. – Когда вернетесь из Москвы, пойдите в кассу». Вернулся, пошел в кассу, и там был мне билет.

– Они (будем называть их так) прочли ваш дневник о еврейской и нееврейской жизни в Биробиджане. Что их могло там удивить?

– Ничего не удивило. На этом допросе спросили: «Вы, значит, советскую власть не любите?». Я ответил: «Вы читали мой дневник? Что вам еще нужно?». И больше таких вопросов не было. Видимо, им и так все было ясно. Они знали, что таких, как я, не любящих советскую власть, много. Не думаю, что мой дневник их удивил; вероятно, что они просто должны были пресекать выход за границу любой нелегальной информации о Совсоюзе. Почему хотели меня выпихнуть? В сионистских кругах меня, можно сказать, не знали. Я общался с парнями в синагоге. Или около синагоги. Не более того. Да на фиг я им сдался! Больной, после инфаркта...

– Думаю, ваши дневниковые записи шли вразрез с тем, что печаталось о Биробиджане.

– О Биробиджане в Советском Союзе, можно сказать, ничего не печаталось. О Биробиджане в СССР если и сообщалось, то короткой строкой в разделе о трудовых успехах, а если что и было, то либо оставалось в Хабаровске, либо отправляли за границу. Для создания впечатления о существовании еврейской культурной жизни, была, например, газета на идише «Биробиджанер штерн». Но в Ленинграде я ничего серьезного о ЕАО не читал.

До того, как мой дневник попал к гэбэшникам, я его наговорил на кассету. И отдал ее девушке, которая уезжала в Израиль. Она мне позвонила после того, как меня вызывали на допрос (я рассказал общим знакомым), и говорит: «Я боюсь». Я сказал: «Сожги». И она кассету сожгла. Таким образом, когда они требовали у меня копию, у меня ничего такого не было. А я ни в коем случае не должен был им давать копию, даже если бы она у меня была, потому что тогда это чистая 109-я статья – «составление и распространение антисоветской клеветы» или как-то так. Они меня все спрашивали: «Кому давали читать?». «Никому!».

– Вам пришлось в Израиле восстанавливать тот дневник?

– Нет, дневник я восстанавливать не стал. Я написал повесть «Похороны Моше Дорфера». Пришла приятельница и сказала: «Я познакомилась с людьми, которые имеют отношение к журналу “Сион”. И рассказала им про тебя. Они очень заинтересовались этим материалом. Сколько тебе нужно времени, чтобы написать?». Я ответил: «Месяц». Она сказала: «Давай пиши». Я сел и написал за месяц. С этого началось и мое знакомство с Рафой Нудельманом, который был тогда редактором «Сиона». Рафа приехал в Неве-Яаков, чтобы провести встречу с читателями этого журнала. Он и покойный Илюша Рубин. Когда мы с ним стали говорить, он произнес: «Я бы хотел заплатить вам гонорар...». Я ему: «Не отказывайте себе ни в чем». Потом Нудельман говорил: «Как только ты это сказал, я понял, что ты – свой».

– С этой фразы и началась ваша жизнь писателя в Израиле? Правда, как я понимаю, без гонорара. А как же, честно говоря, вы кормились, живя здесь?

– Первое время я получал пособие от министерства абсорбции. Потом учился на курсах. Было очень смешно. Я пошел учиться на бухгалтерские курсы. Я весьма почтительно отношусь к экономистам, бухгалтерам, счетоводам, это достойные, уважаемые профессии. Но мне заниматься этим всю жизнь? Я на бухгалтерских курсах – это было очень смешно. И это было самое смешное учебное заведение в моей жизни. Там взрослых людей учили считать. Учили и нас, людей из России, складывать, делить, умножать... Но это еще ничего. Однажды мне пришлось делать домашнее задание. И я вдруг подумал: «Неужели всю жизнь я буду этим заниматься?». У меня началась тяжелая депрессия. Мне стало просто страшно.. И я ушел с этих курсов. И пришел... А никуда я не пришел. Некоторое время я просто лежал в квартире в Неве-Яакове, в Иерусалиме, отвернувшись к стенке.

А потом написал о Биробиджане. И пришел в журнал «Сион». И стал там что-то писать. Денег я за это не получал никаких. Но с большим удовольствием работал. А потом мне предложили работать на радио.

В это же время у Нудельмана отобрали журнал. Отобрала компания ребят, о которых нам сказали: они, мол, замечательные сионисты, не такие, как вы, Нудельман и другие столичные штучки, а настоящие, жилистые провинциальные сионисты из Молдавии и Украины. И тогда мы основали новый журнал, но в нем я участвовал только как член редколлегии. Потому что тогда уже работал на радио «Коль Исраэль».

– Но членам редколлегии в любом варианте никогда не платили.

– Это правда. Но мне не хотелось совсем уходить. Надо сказать, что последний (для нас) номер журнала «Сион» был двадцать первый. Мы из него ушли, подготовив материалы для двадцать второго номера, который стал первым номером нового журнала. И поэтому я предложил Рафе назвать новое издание – «22». Так и вышло, так и стало. Для следующего номера журнала «22» я написал статью о Довиде Кнуте.

– Опубликовав один текст, вы на крыльях успеха летите к столу и беретесь за следующую книгу? Например, за «Приключения Желтого Петуха»?

– У меня не так все происходит. Я сначала, как индеец, танцую вокруг этого, хлопаю в ладоши, приговариваю: «Ай да Цигельман, ай да молодец!» и так далее, как полагается. Радуюсь. Получаю массу удовольствия. А потом уже, через некоторое время... Через некоторое время я написал «Убийство на бульваре Бен-Маймон», повесть, которую изучают студенты Михаила Вайскопфа в Еврейском университете как пример прозы про алию из Советского Союза. А потом уже были написаны «Приключения Желтого Петуха». И конечно, про желтых канареек. А с ними смешно было...

Появился Желтый Петух вдруг, внезапно. Я что-то писал, и неожиданно стало писаться про желтого петуха. Вдруг желтый петух? И я думаю: «Почему желтый петух?». Но ответа не находил. А потом я купил книжку про канареек. И почитав ее, обнаружил очень много полезного. И тогда все слилось воедино.

– И вы нашли ответ на вопрос: «Почему петух желтый?»

– Да. Потому что этот петух есть плод любви кенара и курицы.

– Это про их любовь? Или все дело в странности этой любви, в некой двойственности?

– Во мне всегда это торчит. И с этим ничего не поделаешь. Я, конечно, живу в Израиле. Я даже могу сказать, что принадлежу к еврейской культуре. Но я в очень большой степени человек русской культуры: русский язык для меня родной, пишу по-русски, окончил русское отделение филологического факультета Ленинградского университета. Так что здесь, конечно, имеет место некоторая двойственность.

Должен вам сказать, что когда человек изучает какую-нибудь культуру, он проникается ею, и она проникает в него, и он становится принадлежащим ей. Для меня самый поразительный тому пример – мои приятели из Института востоковедения в Ленинграде. Это ученики учеников Василия Михайловича Алексеева, знаменитого синолога, основателя русской синологии. Он сын еврея-купца. Его родители умерли, и его усыновил друг отца. Алексеев был синолог замечательный. А они – ученики его учеников, и все они были буддистами со своим, буддистским отношением к жизни – так глубоко проникла в них культура, которую они изучали. И мне, жившему в России почти сорок лет, присуща такая двойственность. Она и проявилась в Желтом Петухе, который есть плод любви кенара и курицы.

– В вашей следующей удивительной книге «Шебсл-музыкант» двойственности не наблюдается. Она на 150 процентов еврейская. Я, честно говоря, еще не встречал такой еврейской книги.

– Там есть такой герой – мишурес графа Паскевича. У него эта проблема двойственности имеет место.

– А из какого бытия-небытия возник Шебсл?

– Шебсл-музыкант кратко описан в книжке Иехезкеля Котика, которая называется «Зихройнэс» («зихронот» – воспоминания). Эта книжка до недавнего времени была только на идише, недавно переведена на русский язык. Я когда-то делал переводы каких-то кусков для себя. А потом, копаясь в своих бумагах, нашел там своего героя, Шебсла, и краткую историю его встречи с царским наместником.

– Откуда имя героя, понятно, но почему вы решили придать роману такое удивительное построение? Так строились все, в общем-то, еврейские книги, связанные со святыми текстами.

– Когда я писал эту книжку и когда ее закончил, мне надо было сделать необходимые вещи, которые я, к сожалению, не сделал. А именно: дать заголовок первым двадцати трем страницам, назвав их «Текст». А далее остальной части дать заголовок «Комментарий». Другими словами, есть некий текст, который попадает мне в руки, а я даю к нему комментарий. Но дело-то заключается еще вот в чем. Существовал такой жанр литературы на идише – «майсэ бихл», то есть «книжка историй», можно так перевести. Эти книжки рассказывали жизненные, как говорится, истории, истории из жизни. Или это были какие-то фантастические истории вроде сказок. И как бы мне в руки попала история этого Шебсла. Но в книжке – лакуны, вытертые места, оборванные места в страницах и тому подобное. Поэтому этот текст и читается, мягко говоря, с удивлением: почему вдруг абзац обрывается? почему где-то всего одна строчка? А потому, что очень старая, потрепанная книжка, что-то из текста вырвано, вырезано, выдрано, выжжено... А теперь давайте попробуем восстановить. И мы пытаемся… Не случайно появляется сначала фрагмент текста. А потом этот фрагмент объясняется, комментируется… Эта книга, «Шебсл-музыкант», очень нравилась идишскому поэту и знатоку культуры идиш Саше Белоусову. И Симе Маркишу, удивительному эрудиту и полиглоту, сыну Переца Маркиша, благословенна память о них.

– Исходя из обратной перспективы, видишь, что вы каждый раз меняете стиль, меняете перо. И вы уже не Моше Дорфер из Биробиджана и уже даже не с бульвара Бен-Маймон – от книги к книге вы другой. А потому хочется спросить, что нас ожидает впереди? Каким вы предстанете в новом романе?

– Я ничего этого вам не скажу, не могу сказать. Я суеверен. Если скажу, все сломается, сожжется, покоробится... Были такие случаи. Кому-то из друзей рассказывал. А потом, когда садился писать, уже было неинтересно. Но лучше даже не вспоминать то ощущение, когда потерял вещь..

– Вы человек, живущий в XXI веке, однако, учитывая стиль и архитектуру романа «Шебсл-музыкант», возведенного по всем правилам средневековой фортификации, хочется узнать, применяете ли вы при подобном строительстве современные, если так можно сказать, технологии, другими словами, сегодняшние реалии и человеческие истории?

– Я же человек все-таки живой и живущий. Кто-то когда-то говорил, что писатель пишет, в основном, о себе и изображает, в основном, себя – это может быть. Даже если это не так, то все равно писатель живет сегодняшней жизнью. Какие-то вещи он вспоминает, и они входят в его сочинения. Более того, он может это даже не заметить. Я помню, что в какой-то вещи, по-моему, в «Убийстве на бульваре Бен-Маймон», я описал некоего человека. Это постаревший стиляга, который продолжает гулять по Невскому проспекту в той же зеленой велюровой шляпе, узких брюках, при галстуке с пальмами и обезьянами. Я считал, что я, житель Ленинграда, видел подобного героя на Невском, я был уверен, что видел. И я дал рукопись кому-то почитать. И мне сказали: «Ты что? Этот эпизод есть у Битова». Ну конечно, и я вспомнил.

Все мы – люди книжной культуры. Наша жизнь построена в определенном смысле по книге, а книги, так выходит, мы пишем об этой жизни. Или опять же по той же книге? Это позволяет относиться ко всем книгам, которые читал, которые еще не читал и которые никогда читать не буду, относиться ко всему этому как к огромному миру. Это книжный мир, в котором огромное количество героев, ситуаций, описаний и так далее. И поэтому, если мы пишем о жизни, приходится пользоваться этими сведениями. Если стану описывать дерево, я не смогу его описывать иными словами, кроме тех, которые знаю из книг. Это также позволяет нам пользоваться разного рода цитатами.

– Книги, которые вы издали, – еврейские. Вы – еврейский писатель. Можете ли вы сказать: что есть еврейская литература? Что есть еврейское искусство?

– Вы подошли к сложной проблеме: что такое еврейская литература? Существует канон еврейской литературы или не существует? Кафка – еврейский писатель? Гейне – еврейский писатель? Василий Гроссман – еврейский писатель? И что такое еврейский писатель? А Левитан – еврейский художник? Как определяется это? Вот в чем дело. Вы думаете, что человек с иным настроением, с иным отношением к миру, чем у Левитана, мог написать такие картины? Может, именно такое отношение к миру свойственно именно евреям? А может, такое отношение к миру, как у Кафки, свойственно именно евреям? Это все очень тонко. Это все очень материально недоказуемо. Ведь в мире огромное количество евреев – участников мировой культуры. На самых разных языках, в самых разных других культурах – их много. В США. В Европе. В Южной Америке. В России. И не только ашкеназы. Они есть и в мусульманских странах. Если сейчас их там нет, то они раньше были. Что это такое, еврейский писатель? Изначально нужно понять, что это. И тогда мы получим ответ и на ваш вопрос.

Что касается меня, то я еврейский писатель потому, что я еврей, пишу о евреях, меня интересуют евреи, и, возможно, моя манера писать есть манера еврейская, а пишу я по-русски. Опять получается очень интересная двойственность.

– Это признак людей, приехавших в Израиль из другой страны?

– Раздвоение личности есть признак шизофрении.

– Так и закончим?

– Извольте!

Вел интервью Я. Топоровский

Новости

На сайте опубликовано мемуарное эссе В. Тарасова «Ступенчатый Свет», посвященное А. Волохонскому, М. Генделеву, альманахам «Саламандра», творчеству автора и многому другому.